プラズマ × 農業 更新日:2025.2.18

-

教える人

古閑 一憲

-

所属

九州大学 システム情報科学研究院 情報エレクトロニクス部門

農業との出会い

農業との出会いは生まれたときと言えます。母の実家が熊本で農業を営んでいましたので、節目節目には母の実家に行きました。振り返ってみると、農家さんなどとの打ち合わせに行っても特に違和感を感じなかったのは、上の体験が原体験としてあるからなのかなと思います。

プラズマ × 農業 の成果

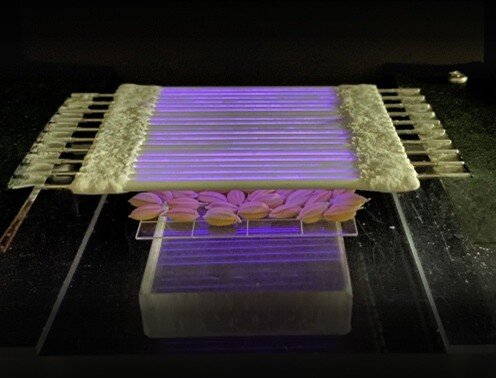

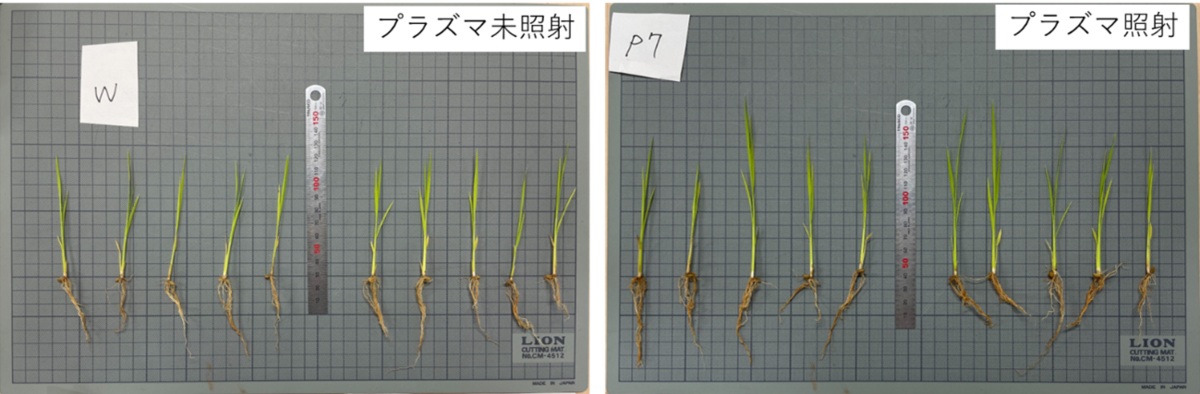

農業は、大まかにプレハーベスト(収穫前の行程)とポストハーベスト(収穫後の行程)に分かれます。プラズマはプレ・ポストの両行程に対して貢献しますが、私は、主にプレハーベストにおける種子処理と土壌処理について研究を実施しています。ここでは、種子処理の成果について説明します。プラズマを用いた種子処理については2010年頃から研究を開始しました。開始当初、私が手作りしたプラズマ照射装置(写真1)を使ってカイワレプラズマ照射した種子が発芽や成長促進することを見出すものでした。これを機にモデル植物であるシロイヌナズナ種子やイネ種子に対するプラズマ照射を実施し、発芽後の成長と収穫量の増加を見出してきました(写真2)。

ここにきてなぜプラズマ 照射が発芽などを促進するのかという問いが生まれました。この問いに答えを見出すため、現在様々な研究者と対話しているところです。その中で、九州大学農学部の研究者と共同研究を実施し、プラズマ照射による発芽関連遺伝子の発現の変化と共に、遺伝子発現のスイッチともいえる遺伝子修飾の変化がプラズマ照射で起きていることを明らかにしました。この成果は、高温のダメージにより発芽が悪くなった種子に対してプラズマ照射することにより明らかになりました。親の植物が高温ダメージを被った場合、得られる種子の遺伝子のスイッチが発芽しないように入ります。プラズマはこれを発芽しやすいようにスイッチを切り替える発芽を回復することを明らかにしました。

この結果は環境変動による作物収穫低下を解決する技術として期待を集めています。

その他にも、プラズマを用いた土壌改良など多くの新しい知見が生まれています。

プラズマ × 農業 の目指す未来

プラズマと農業の連携は、地球規模の課題を解決する技術だと考えています。

農業に関連する課題として、3つの悪循環があります。地球環境に関する悪循環、食料生産に関する悪循環、農業経済に関する悪循環です。例えば食料生産に関する悪循環では、気温の上昇とともに世界のコメの収穫量が2050年には2014年に比べて15%程度低下することが予想されています。収穫量の低下を防ぐため、肥料の投与量が増え、CO2排出量が増えることで環境変動を加速する悪循環です。上述した成果の社会実装が実現できれば、環境変動に強い種子を簡単に作ることができますし、収穫量の低下を防ぎ肥料の投与量を抑えることで、CO2排出量の減少にも貢献できます。その他の悪循環の解決にもプラズマ技術は貢献することができますので、将来の革新的農業生産法として期待できます。