プラズマ生成・計測

-

氏名

佐々木 浩一(ササキ コウイチ)

-

所属

北海道大学 大学院工学研究院 応用量子科学部門 教授

北海道勇気ある知識人―プラズマ科学の未来を切り拓く

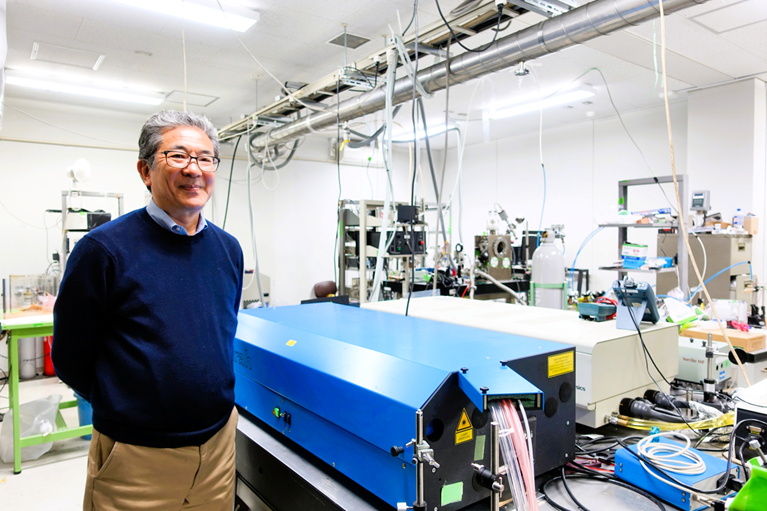

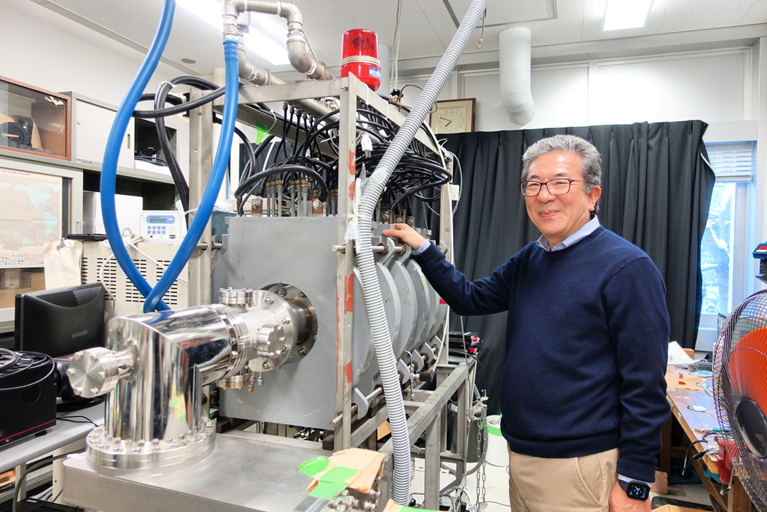

愛知県出身の佐々木先生は、名古屋大学で博士を取得して以来、核融合分野でのプラズマ計測のため、レーザーに関する研究をしていました。その後は、名古屋大学電気電子工学科および工学研究科附属プラズマナノ工学研究センター(名古屋大学低温プラズマ科学研究センターの前身)でプラズマ科学分野の先生方とともに、低温プラズマに関する研究も進めていました。2010年に、1500キロ距離に離れて、単身赴任の佐々木先生は北海道大学でプラズマ科学の道を切り拓き始めました。現在、低温プラズマ分野で新レーザー計測技術を開発しながら、若手研究者を育てています。

専門分野

プラズマ科学、プラズマ計測

略歴

愛知県出身。1991年に名古屋大学卒業、博士(工学)取得。名古屋大学で助手・准教授を歴任し、2010年に北海道大学教授就任。

趣味など

趣味:サウナ

好き嫌い:お酒が好き、甘い物が苦手

核融合プラズマ研究と低温プラズマ研究の違い・魅力

佐々木先生は40年近くプラズマ研究に携わって、その魅力と可能性を追求してきました。核融合プラズマと低温プラズマ、この2つの研究分野には大きな違いがあります。

核融合プラズマは、発電を最終目標とし、超高温のプラズマを強力な磁場で閉じ込める技術が求められます。そのため、研究には100人から1000人規模のチームが必要で、計測や加熱、炉心プラズマの設計など、それぞれの役割を持った研究者が協力しながら進めています。核融合エネルギーは実現できれば人類の存在を脅かす問題の一つであるエネルギー問題を解決することになるので、そもそも非常に魅力の一つです。一方、低温プラズマは比較的自由度が高く、1人でも進められることが多いのが特徴です。室温または低温で安定なプラズマ生成が可能であるため、半導体加工、バイオ医療、農業、環境分野など幅広い応用が進んでいます。

測定ができないと、プラズマ技術の進歩が止まる

「測定できない量が見つかったとき、それを諦めるのか、それとも測定する方法を新たに開発しようとするのか」という考え方ありますでしょうか?プラズマ研究では、「測りたいのに測れない」現象に直面することが多いです。そのとき、「仕方ない」と諦めるか、「どうにかして測ろう」と挑むかで、研究の方向性が大きく変わります。佐々木先生は、後者のスタンス。「測れないなら、新しい測定方法を開発すればいい」と考え、実際にさまざまな計測技術を生み出してきました。

最近、低温プラズマと水の相互作用において重要な水和電子(自由電子が水中に取り込まれたもの)を検出する技術を開発。このような新しい測定技術が次々と登場することで、未知の物理現象が明らかになり、プラズマ研究はさらに進歩していきます。

研究テーマの選び方とプラズマ科学の可能性

佐々木先生がプラズマ研究の道を選んだのは、物理学への純粋な興味からでした。学生時代、核融合研究が主流でしたが、「工学的な開発より、物理現象そのものを解明したい」との思いが強かったといいます。

今やプラズマ科学は、核融合だけでなく、半導体、医療、農業、環境、建築といった幅広い分野へと応用が広がっています。特に、プラズマ計測技術を用いたCO2からメタンの生成や窒素からアンモニアの合成は、地球環境問題を解決する可能性を秘めています。

札幌での研究と生活

佐々木先生は現在、北海道大学でプラズマに関する計測研究を行いながら、札幌での生活を楽しんでいます。札幌での時間の大部分は研究に費やされていますが、休日にはすすきののサウナでリフレッシュしたり、家族が訪れた際には定山渓温泉で日帰り旅行を楽しんだりしています。サウナは40年以上続けている習慣であり、先生の研究生活の一部ともいえる存在です。札幌の夏は涼しく快適ですが、冬は路面が滑りやすいため、歩く際には注意が必要です。

プラズマ研究の未来

サステナブルな未来社会の姿を想像しながら、佐々木先生はどのようなテーマが設定できることを常に考えています。プラズマ科学は、新たな応用フェーズに入りました。基礎研究の段階を超え、今や社会への実装が進んでいます。現在、プラズマを用いた半導体に限らず、医療(例:がん細胞治療)、農業(例:農作物の高付加価値化)、環境(例:有機分子の解離)、建築(例:コンクリートの開発)などの異分野でプラズマ研究が盛んに進められています。これからの研究者たちに大きな刺激を与え続けていきます。

研究の道へ進んでいる若者たちへの言葉

「できることをやるではなく、やるべきことをやろう」

研究には壁がつきものですが、それを乗り越えた先にこそ新たな発見があります。測定が難しいからといって諦めるのではなく、「どうやったら測れるか?」を考え、挑戦し続けることが、科学の進歩につながります。

Motto

できることをやるではなく、やるべきことをやろう